コラム・お知らせ

COLUMN

2025.10.18

【所得税】令和7年度税制改正 特定親族特別控除の創設

改正のポイント

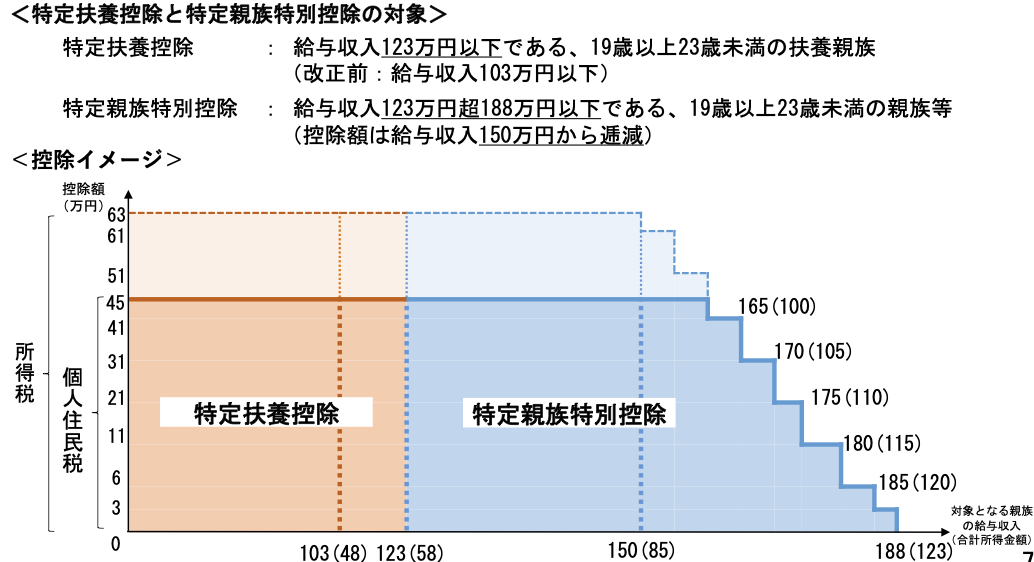

大学生年代の子(19歳以上23歳未満の親族等)を対象とした特定親族特別控除が創設されました。

控除額最大63万円(所得税)

令和6年度までは、大学生年代の子のバイト代が103万円までであれば、親の所得控除(扶養控除)として、63万円控除可能でしたが、103万円を超えると控除額は0円となっていました。

令和7年度以後は、大学生年代の子のバイト代(給与収入)が150万円(住民税は160万円)までであれば、親の所得控除(特定親族特別控除)として63万円(住民税は45万円)控除、バイト代が188万円を超えると控除額は0円となります。

なお、給与収入150万円〜188万円は段階的に控除額が減少します。

具体的な見直し内容

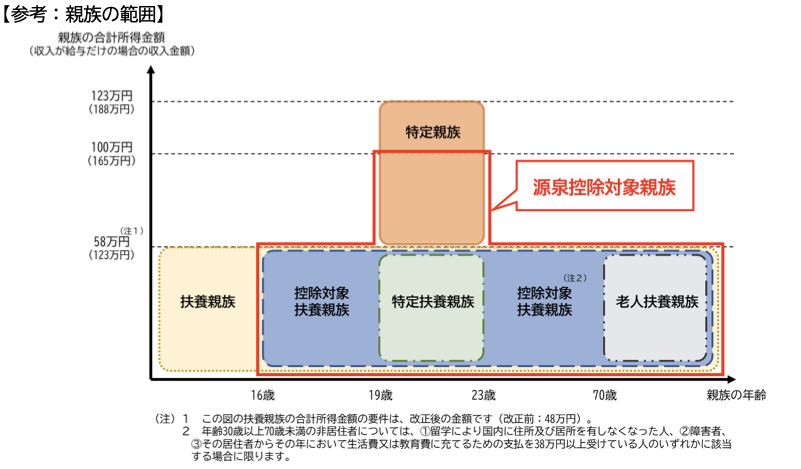

対象となる特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下(注)の人をいいます。

なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。

(注) 収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。

なお、下記の「参考」のとおり、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。) 。

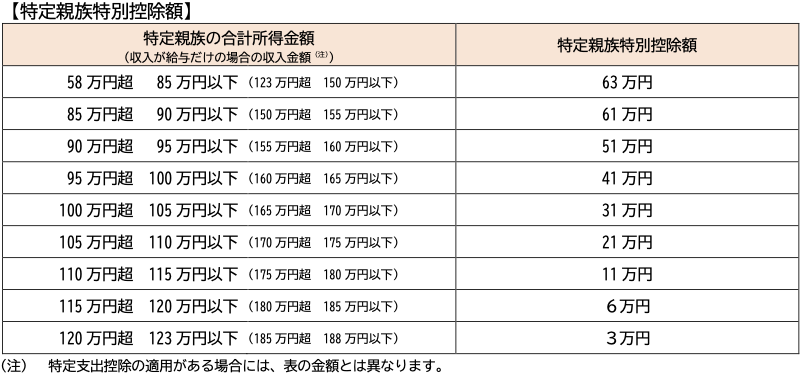

特定親族特別控除の控除額は以下の通りです。

出典:国税庁パンフレット「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」

出典:総務省「説明資料 個人住民税について」

適用時期など

この改正は、令和7年度以後の所得税(住民税は令和8年度分以後)について適用となります。

年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。

また、令和7年分の所得税については、特定親族特別控除は源泉徴収では適用されず、令和7年12月1日以後に行われる年末調整または確定申告にて適用されます。

なお、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等または公的年金等から、合計所得金額が58万円超100万円以下(公的年金等については85万円以下)の特定親族がいる場合には、源泉徴収において適用となります。(合計所得金額が100万円超(公的年金等については85万円超)の場合は年末調整または確定申告にて適用)

令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項

令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項としては、以下の通りです。

(1)従業員の方から提出を受ける扶養控除等申告書に、源泉控除対象親族の記載が正しく行われて

いるか確認

(2)新たな源泉徴収税額表に基づき、各月(日)の源泉徴収

源泉控除対象親族とは

① 控除対象扶養親族※

② 居住者と生計を一にする親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)のうち年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人

※控除対象扶養親族とは、居住者と生計を一にする親族(里子や養護老人を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が58万円以下の人のうち、次の1、2のいずれかに該当する人をいいます。

1 居住者のうち、年齢16歳以上の人

2 非居住者のうち、①年齢16歳以上30歳未満の人、②年齢70歳以上の人、③年齢30歳以上70歳未満の人のうち「留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人」、「障害者」又は「その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人」のいずれかに該当する人

出典:国税庁パンフレット「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」

カテゴリー

CATEGORY